Pesquisadora Rosineide Bentes lança livro que revisa o modelo econômico na rica época dos seringais

ABNOR GONDIM

Especial para o AgroDF

5 de setembro 2025

A pesquisadora paraense Rosineide Bentes, com doutorado obtido no Reino Unido, lança uma obra que propõe uma revisão radical da história da indústria da borracha na Amazônia. Seu novo livro, “Um Novo Olhar Sobre a Empresa de Borracha na Amazônia, 1840-1930”, desafia a visão de que a extração dos seringais nativos era primitiva, escravocrata ou economicamente insustentável.

Com base em uma pesquisa minuciosa em mais de 30 arquivos e bibliotecas, no Brasil e no exterior, a autora revela a sofisticação de um modelo de negócios capitalista que defendia a “floresta em pé”, por razões técnicas e econômicas e não por visão romântica.

Essa perspectiva, que contraria discursos externos e internalizados de que a região é um “vazio” a ser explorado, serve como um convite à reflexão sobre a própria identidade brasileira. Nesta entrevista, a pesquisadora fala sobre a importância de a Amazônia, e o Brasil como um todo, superar o “complexo de vira-lata”, valorizando a própria história e os conhecimentos locais.

“A relação com o exterior é inevitável, mas devemos nos engajar nela com autoconhecimento e autoestima, avaliando criticamente todos os discursos e propostas, sejam políticas, ideológicas ou científicas, que vêm de países industrializados”, recomendou.

Segundo a autora, a compreensão do passado é essencial para que o país possa debater, com soberania, questões atuais, como na COP-30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que será realizada em novembro em Belém.

Qual foi a sua motivação para iniciar a pesquisa sobre a indústria da borracha, buscando uma nova perspectiva, e quais foram as principais descobertas que te guiaram?

Rosineide Bentes (RB): Minha pesquisa começou por acaso, durante meu mestrado, quando eu estava investigando a formação de pequenos produtores familiares. Ao examinar documentos históricos em Belém, encontrei informações que contradiziam o que se sabia sobre a borracha. A literatura da época era muito focada em aspectos comerciais e políticos, mas não se aprofundava na esfera da produção e nas relações de trabalho.

A curiosidade me levou a visitar uma plantação da Pirelli perto de Belém. Os agrônomos me explicaram que a saída da empresa não foi por inviabilidade da monocultura, mas sim por questões de custo e fim de incentivos fiscais. Nessa mesma época, minha assessoria ao Conselho Nacional dos Seringueiros, depois de ter conhecido Chico Mendes em um congresso, com convivência com eles no Acre e no Amapá, reforçou a urgência de aprofundar a investigação.

Outra descoberta foi a influência de capitalistas ingleses, que controlavam a exportação da borracha. A busca por documentos que comprovassem isso me levou a Kew, em Londres, onde encontrei o principal arquivo. Essa necessidade de pesquisar em arquivos internacionais foi o ponto de partida para eu aprofundar meu trabalho e entender a complexa empresa da borracha.

“Os ingleses praticamente monopolizavam a exportação da borracha até 1906, controlando o transporte para Liverpool, o crédito e manipulando os preços”.

Você citou a presença de investidores britânicos. Quais foram os principais desafios e descobertas ao investigar as conexões internacionais na sua pesquisa?

RB: O maior desafio foi a língua. Tive que estudar intensamente o inglês, incluindo termos técnicos da época, para entender os documentos históricos. A pesquisa em si exigiu muita disciplina, visitando mais de 30 arquivos e bibliotecas no Brasil, no Reino Unido e nos Estados Unidos. As informações estavam muito dispersas.

Os arquivos britânicos foram essenciais para revelar a natureza do capital inglês, que era principalmente comercial e financeiro. Eles praticamente monopolizavam a exportação da borracha até 1906, controlando o transporte para Liverpool, o crédito e manipulando os preços.

Encontrei muitos documentos importantes no Brasil também. Na Associação Comercial do Pará, deparei-me com os esforços de seus dirigentes para superar a falta de recursos para preservação de seu rico acervo histórico. No Museu da Borracha em Rio Branco, como outro exemplo, achei a contabilidade quase completa de uma empresa, o que me permitiu analisar sua organização e as relações de trabalho ao longo do tempo.

No exterior, enfrentei alguns poucos acadêmicos que tentaram se apropriar do meu trabalho e usá-lo como base para criar reservas extrativistas. Tive que lutar para defender a integridade da minha pesquisa, que se concentra em um período histórico muito específico (1840-1930) e não pode ser usada para legitimar propostas atuais. Essa experiência me mostrou como discursos sobre a Amazônia são frequentemente influenciados por interesses externos.

Qual é a sua definição de “empresa capitalista” na produção de borracha na Amazônia, e como isso se diferencia da noção de trabalho escravo?

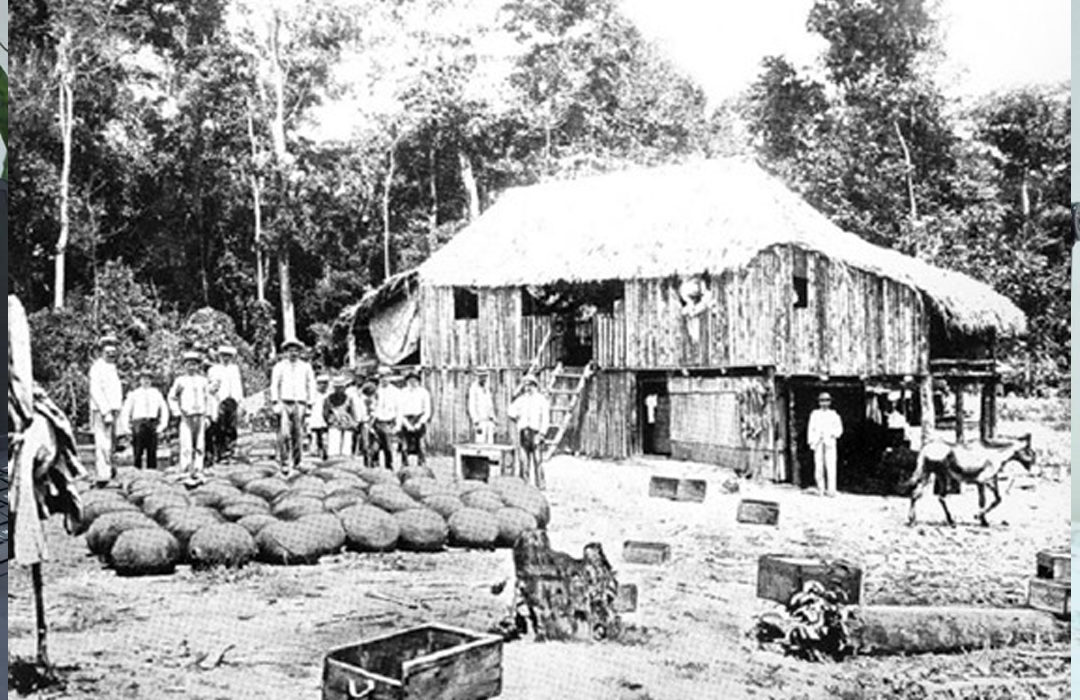

RB: Chamo de empresa capitalista o modelo que surgiu a partir da década de 1840, baseado na propriedade privada de seringais. Essa empresa selecionava as áreas mais densas e com as melhores espécies de borracha, empregando trabalhadores livres e não escravos.

Para mim, o capitalismo se define por três características principais: (1) uma rede internacional de produção e comércio, com diferentes agentes interconectados; (2) produção de mercadorias para gerar lucro e acumulação de capital, algo que minha pesquisa comprovou; e (3) relações sociais de produção baseadas em classes, com proprietários (seringalistas) e trabalhadores não-proprietários, na qual o controle e a disciplina do trabalho se dava por meio de mecanismos administrativos em uma administração centralizada.

A administração dessas empresas era claramente voltada para a maximização dos lucros, que vinham da mais-valia obtida do trabalho assalariado e de aluguéis, frete e diferenças nos preços da borracha cobrados aos seringueiros, que eram pagos por produção, bem como de juros cobrados por empréstimos aos imigrantes.

“Os seringalistas praticavam um manejo florestal parecido com a agricultura agroecológica atual. Para eles, o desmatamento não era necessário para a agricultura, um debate que surpreendentemente permanece atual”.

É essencial distinguir isso do trabalho escravo. Um escravo é uma propriedade, e seu dono é responsável por sua manutenção. Na lógica capitalista da borracha, ter escravos não era lucrativo, pois a produção tinha uma entressafra de quatro meses, e o seringalista teria de arcar com os custos de manutenção durante esse período de inatividade. Já os seringueiros, como trabalhadores livres, eram responsáveis por suas próprias despesas, e a dívida inicial era resultado dos empréstimos para cobrir os custos de locomoção. A dívida não é um sinal de escravidão, pois escravo não contrai dívidas.

Havia uma visão ideológica britânica que associava a floresta preservada ao atraso, enquanto o desmatamento era visto como sinônimo de civilidade e progresso. Essa visão, que hoje é chamada de “preconceito verde”, ignorava a sofisticação dos seringalistas, que praticavam um manejo florestal parecido com a agricultura agroecológica atual. Para eles, o desmatamento não era necessário para a agricultura, um debate que surpreendentemente permanece atual.

Como se deu a apropriação privada da terra na Amazônia, e qual a sua relação com os seringais?

RB: A apropriação da terra na Amazônia sempre foi seletiva, desde a chegada dos europeus, que inicialmente ocupavam áreas perto de fortes e fortalezas. Eles trouxeram técnicas de monocultura, mas enfrentaram solos naturalmente inférteis, o que os fez aprender com os povos indígenas a ocupar seletivamente as terras mais férteis. Essa apropriação seletiva ocorreu na criação de gado em campinas, na produção de cacau e na agricultura.

A apropriação dos seringais seguiu essa mesma lógica, mas focando nas áreas de “terra-floresta” com maior densidade e as melhores espécies de borracha. Isso resultou em um relativo monopólio das melhores terras pelos empresários, e quem quisesse trabalhar nelas tinha que se submeter ao comando dos seringalistas. Pequenos produtores, por outro lado, geralmente ocupavam áreas de seringais menos densos, muitas vezes em áreas menos valorizadas e distantes.

A alta atratividade da indústria da borracha, impulsionada pelos altos preços do produto, levou muitos pequenos produtores a se tornarem trabalhadores temporários nos seringais durante a safra. Essa dinâmica criou uma crise de abastecimento de alimentos, mostrando como a apropriação seletiva das terras influenciava diretamente as relações de trabalho e a economia da região.

“As propostas ambientalistas precisam respeitar o direito das populações amazônicas de decidir sobre seu próprio território e garantir uma vida confortável”.

Qual a relevância de resgatar essa percepção histórica das “florestas em pé” para os debates atuais sobre conservação, como na COP-30?

RB: É fundamental entender que os seringalistas defendiam a floresta por razões econômicas e técnicas, não por uma visão romântica. A produção de borracha dependia da preservação da floresta e do manejo florestal. Uma seringueira nativa era produtiva por até 100 anos, enquanto as plantações monoculturais da época duravam apenas cerca de 25 anos.

Minha pesquisa é sobre o período de 1840-1930, e seus resultados não podem ser aplicados diretamente ao debate atual, pois o contexto mudou. Mas há lições valiosas. Precisamos ser mais claros sobre o contexto da produção extrativa hoje, que não conta mais com os altos preços e a alta demanda de antes. Também é crucial conhecer os interesses por trás das plataformas do ambientalismo internacional, que muitas vezes desviam o foco da indústria, ciência e tecnologia predatórias para as florestas tropicais.

Existe uma distorção que culpa as pessoas do campo, que mexem na floresta, como “vilões ambientais”, enquanto as populações urbanas se eximem de sua responsabilidade. As propostas ambientalistas precisam respeitar o direito das populações amazônicas de decidir sobre seu próprio território e garantir uma vida confortável, além de defender a soberania do Brasil sobre a Amazônia.

Quais novas perspectivas e legados você espera que sua obra traga para a compreensão da história da Amazônia e do Brasil?

RB: Espero que meu trabalho acenda a necessidade de mais pesquisas para que os brasileiros possam se conhecer melhor e entender seus próprios interesses. Há uma visão depreciativa da Amazônia que foi criada, em grande parte, por estrangeiros, para combater a concorrência da borracha.

Meu trabalho alerta para a necessidade de questionar esses discursos externos que não nos beneficiam. É vital entender como os interesses internacionais influenciam nosso debate em escolas, universidades e órgãos governamentais, fazendo com que brasileiros repitam discursos que não servem aos nossos interesses.

Meu livro também mostra que a Amazônia nunca foi isolada; sempre esteve inserida no sistema capitalista mundial. Outro legado é a aproximação entre a universidade e os conhecimentos populares. Muitas vezes, a academia se distancia do conhecimento prático criado por produtores e empresários locais.

Finalmente, quero que o meu trabalho desperte nos brasileiros a necessidade de conhecer a Amazônia. A falta de conhecimento sobre nossa própria história leva ao desrespeito internacional, já que muitos estrangeiros aprendem sobre a região em suas escolas. Conhecer nossa história é crucial para a autoestima e o respeito mútuo entre países.

“A relação com o exterior é inevitável, mas devemos nos engajar nela com autoconhecimento e autoestima, avaliando criticamente todos os discursos e propostas, sejam políticas, ideológicas e científicas, que vêm dos países industrializados”.

Qual é a sua mensagem para o presente?

RB: Minha mensagem é que precisamos cultivar o interesse em conhecer nossa história, valorizar nosso território e nossas culturas. Precisamos aprender a amar a nós mesmos, a Amazônia e o Brasil, superando o que no exterior se chama “complexo de vira-lata”. Isso significa ter pensamentos, sentimentos e atos mais positivos em relação a nós mesmos e à nossa região. A relação com o exterior é inevitável, mas devemos nos engajar nela com autoconhecimento e autoestima, avaliando criticamente todos os discursos e propostas, sejam políticas, ideológicas ou científicas, que vêm de países industrializados. Existe uma distorção que faz com que a Amazônia seja vista como um “vazio” a ser preenchido, ignorando a complexidade de sua história e a capacidade de seus povos.

SAIBA MAIS

ROSINEIDE BENTES — Ph.D. Escola de Economia e Ciências Políticas de Londres; Mestre em Planejamento do Desenvolvimento (NAEA/UFPA); professora/pesquisadora UEPA e autora de livros e artigos sobre medicina popular, meio ambiente e educação na Amazônia.

LIVRO – “Um Novo Olhar Sobre a Empresa de Borracha na Amazônia, 1840-1930” pode ser adquirido na Appris, editora de publicações acadêmicas, e na Amazon, líder do mercado online.

COMENTÁRIOS